モンゴル随一の国際音楽フェス「Playtime Festival」が照らす

モンゴル若者文化の現在地

ある日、Instagramを眺めていた。すると、日本の音楽フェス関係者のストーリーズに、意外な動画が流れてきた。彼はモンゴルにいて、これからある音楽フェスティバルに参加するという。「結構な僻地に移動中」とのテキストが添えられたその映像には、左右に広がる果てしない草原と一本道が映っていた。

そのフェスの名は「Playtime Festival」。モンゴルで20年以上続く老舗の音楽フェスティバルだ。2024年は、ミツメ、toe、No Buses、HOME、稲嶺幸乃+ハリクヤマク、Darthreider & The Bassonsなど日本のアーティストも出演したらしい。

しかし、モンゴルといえば伝統的な民族音楽のイメージが強く、フェス文化があることを知る人は少ないのではないだろうか?

「モンゴルの音楽シーンって、一体どんな感じなんだろう?」

そんな疑問を抱いていたところ、意外にもその答えを知る機会はすぐに訪れた。2025年1月、沖縄市コザで開催された「Music Lane Festival Okinawa 2025」の会場に、Playtime Festivalの関係者が招かれていたのだ。

今回の「Asian Experimental 100 People」第7回は、Playtime Festivalで商業エリアのアートディレクターとキュレーションを務める、Batgerel Batkhuyag(バトゲレル・バトホヤ)に話を聞いた。

Batgerel Batkhuyag(バトゲレル・バトホヤ)

1984年生まれ。モンゴル北部の都市、エルデネト市出身。高校卒業後、モンゴル科学技術大学に入学し、トルコのアンカラ大学へ編入。その後ビルケント大学 修士課程で視覚芸術研究を専攻し、中退。2010年より、モンゴルのNGO組織『アーツ・カウンシル・オブ・モンゴリア(Монголын Урлагийн Зөвлөл)』でアート関連のプロジェクト企画に従事。2014年よりPlaytime Festivalの通訳担当として関わったことを契機に、Arts Council of Mongoliaの仕事と並行し、同フェスティバルの運営に携わる。2022年より、Playtime Festivalのフルタイム職員となり、商業エリアでファッションやアクセサリーを扱う「REPLAY MARKET」のアート・ディレクターを担当。プライベートでは三児の母。

本編を読む前に…

モンゴルは1911年にソビエト連邦(ソ連)の支援を受けて中華民国から独立し、その後約70年間、事実上ソ連の衛星国として歩んできた。しかし、1990年代初頭、ソ連の崩壊とともに民主化・近代化が進んだ。Batgerelは1980年代のモンゴルに生まれ、社会主義から民主主義へ移り変わる激動の時代を生きた世代だ。

“1990年前後は社会が混乱していて、仕事を失う人が増えたり、離れ離れになる家族がいたり、一時的に食べるものがなくなったりしました。私自身もお腹が空いて「ママ、パンが食べたいよ」と泣いた記憶が残っています。”

Batgerel

民主主義に移ろう社会の音楽文化

━━音楽の話の前に、まずはBatgerelさんの幼少期について伺いたいと思います。モンゴルの社会主義から民主主義への変化を、身を持って経験されたと思いますが、当時の生活はどのようなものでしたか?

私の幼少期は、まさに社会が揺れ動く時代でした。私はモンゴル北部のエルデネト市で生まれました。エルデネト(モンゴル語:Эрдэнэт)は“富とともに”という意味があり、鉱業で発展した都市です。私の家族はそこで暮らしていましたが、1990年前後は社会が混乱していて、仕事を失う人が増えたり、離れ離れになる家族がいたり、一時的に食べるものがなくなったりしました。私自身もお腹が空いて「ママ、パンが食べたいよ」と泣いた記憶が残っています。

6歳の頃に母の故郷である首都のウランバートルに移り住んでからは、次第に社会は安定し、普通の学生生活を送れるようになりました。

━━そのような変化の中で、音楽はどのように影響を受けたのでしょうか?

私の知る限り、1990年代以前、モンゴル人の多くはテレビやラジオで音楽を聴いていました。国際的な音楽は、ソ連経由で入ってきたものが多かったと思います。自宅にはレコードプレーヤーがあり、イタリア人とアメリカ人の夫婦ユニット、AL BANO & ROMINA POWER(アル・バーノ & ロミナ・パワー)のレコードを両親が好んで聞いていたのを覚えています。

モンゴルの伝統音楽としては、モリンホール(※)などの民族楽器があり、民族楽器を取り入れた国立のオーケストラや、国立音楽院もあります。さらに1967年に設立された『Bayanmongol Big Band』というジャズアンサンブルが、ジャズとモンゴル民族音楽を融合させた独自のスタイルを生み出していました。

※モリンホール:中国では『馬頭琴』と呼ばれるモンゴルの民族楽器

Bayanmongol Big Bandのセッション

━━私を含め多くの日本人は、モンゴルといえば伝統音楽をイメージします。モンゴル独自のポップスもあるのでしょうか?

モンゴル独自に発展した音楽ジャンルとして「Zohioling duu」(Зохиoлын Дyy / ゾホリンド)があります。ゾホリンドは大衆文化のひとつで、芸術性を追及する音楽とは異なり、みんなが簡単に口ずさむことができる音楽です。今でも、テレビ番組に出演するようなポップス歌手はこのような曲をたくさん作っています。私はあまり好んで聴きませんが(笑)、私の両親のような年配の方々はゾホリンドが好きで、車の中でいつも聴いては歌っています。

(ゾホリンドのひとつ)

━━日本人の耳で聞くと、中華の古いポップスとの共通点があるような気がします。

この曲のタイトルは「みんな、健康に生きてください」です。ゾホリンドのメッセージは非常にシンプルで、日常生活や愛情について歌います。たとえば「生きることは挑戦だ」「私たちの社会には様々な問題がある」とかね。ゾホリンドの歌手たちは非常に有名で、テレビ番組にもたびたび登場し、大都市から小さな街までツアーを行い、多くのコンサートを開催しています。カラオケでも人気のジャンルですね。

━━民主化以降、街で流れる音楽も変わっていったのでしょうか?

90年代以前は、ソ連を通じて輸入された音楽が主流でしたが、民主化によりMTVやラジオ局が普及し、若者が海外の音楽にアクセスできるようになりました。

また、この時期にモンゴルのロックバンドも台頭しました。特に『Khonkh』(ホンホ)は、民主化移行期の象徴的なバンドです。彼らの楽曲には、「目を覚ませ!」「ロシア政府の言いなりになってはいけない!」「我々は独立するべきだ!」といったメッセージが込められ、多くの若者が熱狂しました。

(2014年、Praytime FestivalでのKhonkhの演奏の様子)

━━大きな勢力への抵抗をロックバンドが担うという、西洋や日本でも起きているムーブメントが、モンゴルでも生まれていた。

更に時代が進むと、インディーロックバンド、そしてヒップホップなど、音楽のバリエーションも豊かになっていき、音楽カルチャーの発展が線になっていきました。私は高校を卒業するまではあまりコンサートに行ったことがありませんでしたが、18歳か19歳のときにヒップホップのコンサートに行ったことを覚えています。

2000年代以降、ウランバートルではライブハウスが増え、インディーシーンが形成されていきました。かつてあった『TOP TEN』というライブハウスは、沖縄のライブハウス『SLUM BAR』のような雰囲気でしたよ。

2025年現在、ウランバートル市内にあるイベント会場(ごく一部)

アートと語学が開いた道

━━Playtime Festivalに関わるまでのキャリアについて詳しく伺えますでしょうか。大学卒業後は、どのような進路を歩まれたのでしょうか?

高校卒業後、モンゴル科学技術大学で2年間学んだ後、日本に留学するスカラーシップに挑戦しました。でも、競争が激しくて試験にパスできなかったんです。

当時モンゴルは、日本ブームで、特に日本の人びとへのイメージはとても良かったんですよ。モンゴルでも放送されていたNHKの連続ドラマ『おしん』の影響が大きいと思います。私の世代の女の子は皆、『将来、おしんのようになりたい』と思っていたくらいです(笑)。

2年間、日本へのスカラーシップに挑戦して通らなくてどうしようかなと思っていた時、たまたまトルコのスカラーシップの試験があり、試しに受けてみたところ、なんと成績一位だったんです。そんな経緯で、トルコのアンカラ大学に編入しました。

━━言語の違うトルコで学ぶのは大変だったでしょうね。

アンカラ大学のコミュニケーション学部でグラフィックデザインや映画制作について学び、その後ビルケント大学の修士課程で映画研究を専攻しました。学士課程はトルコ語で、修士課程は英語でアカデミックな英語に慣れる必要があったので、先生におすすめされるまま、短い期間でたくさんの本を読みました。修士時代は、トルコ語と英語のアカデミックな勉強をし続けなければならず、チャレンジングでしたね。

━━そのまま海外で働くこともできたと思いますが、なぜモンゴルに戻られたのでしょうか?

修士課程の2年目、論文のテーマに「モンゴルのインディペンデント映画」を据え、一度モンゴルに戻ったことがきっかけです。そのタイミングで、NGOのひとつであるアーツ・カウンシル・オブ・モンゴリアで仕事をするチャンスを得ました。この団体では、画家の展覧会や彫刻作品の展示、映画祭やメディアアート祭など多様なプロジェクトを主催しており、仕事の内容がとても魅力的だったんです。それまで大学院での学術的な勉強や論文を読み続ける生活にやや疲れたこともあって、トルコには戻らずにモンゴルで就職することに決めました。

━━そこからPlaytime Festivalに関わるようになったのですね。最初はどんな業務を担当されていたんですか?

まだアーツ・カウンシル・オブ・モンゴリアで働いていたころ、2013年に初めて、観客としてPlaytime Festivalに参加しました。フェスティバルの雰囲気やエネルギーがとても気に入り、自分の国でこのような自由と創造性を見ることができてとても幸せだな、と感じたんです。

翌年のPlaytime Festivalで、知人の紹介でPeter Hook & The Lightの通訳としてフェスティバルのオーガナイザー・チームの一員として働く機会を得ました。

━━結果的に大学院は中退という形になったにせよ、トルコでの様々な経験が、Playtime Festivalにつながっている。不思議なめぐりあわせですね。

Playtime Festivalの変遷と展望

━━Batgerelさんが商業エリアのアートディレクターを務める『Playtime Festival』は、いつ、どのように始まったのでしょうか?

『Playtime Festival』は、実は最初から大規模なフェスティバルだったわけではなく、ウランバートルのクラブから始まったんです。創始者のジョージ(Natsagdorj Tserendorj)はアメリカの大学で修士号も取得し、モンゴルの音楽権利協会のメンバーでもあります。

━━ジョージさんは、海外文化と、モンゴル国内の文化の両方に知見がある方なんですね。

彼は2000年代にウランバートルで「Hi-Fi」というCDショップとラジオチャンネルを運営しており、ウランバートルの若者向けに海外の音楽を紹介していました。また、X-nationというクラブを設立し、いわゆる対バン形式のライブイベントも企画。そして、2002年にウランバートルのコンサート会場UB Palaceで、出演者の2/3がインディーズロックバンドというライブイベントとしてスタートしたのが、「Playtime Festival」でした。

━━なるほど、ウランバートルのユースカルチャーの発展を支えた潮流のと言っても過言ではないですね。

2008年から野外フェスティバルとなり、「ボグド・ハーン山」のふもとでイベントを開催し、やがて市から30km離れたガチョルト村のリゾート地に移転しました。ここで訪れた人々が2~3日滞在し、美しい自然の中で音楽を楽しむことができる環境が整いました。2024年からは、ナライハエリアに移転しています。

━━会場を変えながら発展しているという意味では、サマーソニックと似たものを感じます。20年間続いているフェスですが、音楽的な変化は?

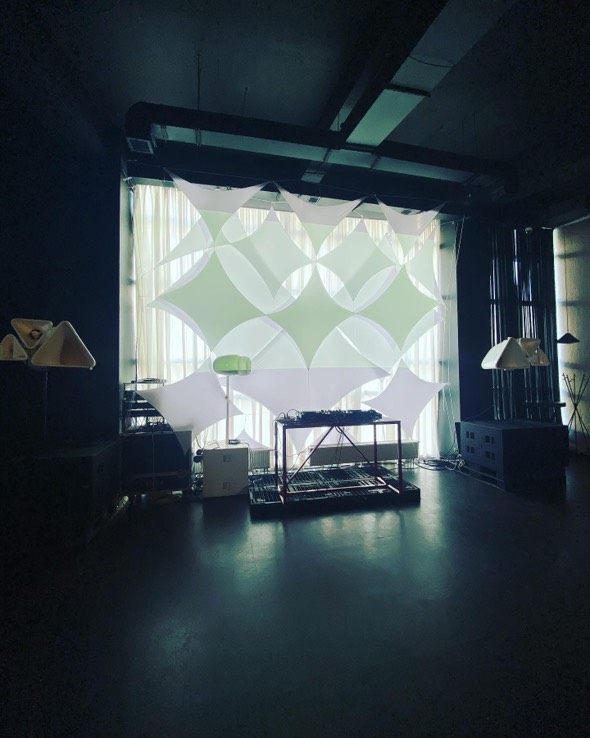

初期は、国内アーティストのみが出演していて、A-Sound、The Lemons、Night Trainといったウランバートルのインディーズシーンを築いたバンドが出演していました。その後しばらくロックやメタル系のバンドが中心でしたが、2011年から海外のアーティストを招待し始めました。2015年頃からエレクトロニックステージ「Naaglihats(ナガリハッツ)※」が登場し、音楽のジャンルがより多様化しています。今では、ヒップホップアーティストやポップアーティストも我々のフェスティバルに出演し、音楽ジャンルもより広がってきています。

※モンゴル語で「電気」を意味する「stahilgaan」が由来

━━Batgerelさんは2022年から2年間、商業エリアのアートディレクションを担当していますよね。そのきっかけはあったのでしょうか?

「Arts Council of Mongolia」時代の上司で、今はPlaytime Festivalの同じチームで働いているArunaの発案です。Playtime Festivalの音楽ステージは夕方から始まります。でも、野外フェスに訪れるお客さんは、泊りがけで会場近辺にいるわけで、昼間の時間にも何か楽しいことが必要ですよね? そこで、「インスピレーションを受けて、新しいことを学ぶチャンスにつながるプログラムが提供できないか」と、商業エリアを設置するの提案をしました。そこで、アート、カルチャー、教育、サステナビリティを商業エリアに取り入れたのです。

━━リゾート地に多くのプログラムを設置し、管理するのは大変でしょうね。特に2023年は、大雨や洪水の影響で、フェスの2日目以降が中止になりましたよね(※)。

そうなんです。当時、フェスティバルの会場は、モンゴル・シルトゲン・ガチュルト・リゾートと呼ばれる、川に隣接した古い地区で、2023年は大雨による洪水の危険性があり、これまでで最も困難な年でした。大雨による交通渋滞がひどく、ウランバートルから会場に着くのに5〜7時間もかかって。

※参考:【ウランバートル / Ulaanbaatar】”Playtime Alternative Night” 2023年7月8日、ウランバートルにて。 – Music Lane Okinawa

━━日本でも野外フェスが悪天候に見舞われることがあります。

最終的には「一人ひとりの安全と安心が最優先されるべき」という方針のもと、最終日のステージや夜のプログラム、合わせて全プログラムの50%がキャンセルすることを決断しました。この経験から得た教訓は「最悪のシナリオを考え、常にプランBを立てる」こと、そして、突然の直前のアクシデントに対して、いかに精神的な準備を整え、迅速な解決策を見出すべきか……といった、何千ものことでした。

━━Plattime Festivalには日本のバンドも出演していますが、Batgerelさんから見て、日本のアーティストへの感想を伺えますか?

日本は独自の長い歴史と文化を持つ国で、その歴史や文化の深さと同じように、インディーズ・ミュージック・シーンも非常に幅広いですよね。Playtime Festivalで招聘したMONO、envy、toe、ミツメに代表されるように、プロフェッショナリズム、美しさ、そして長期的な活動により音楽シーンへの貢献をしてきた、素晴らしいバンドばかりです。

━━ありがとうございます。Batgerelさんは、今回Music Lane Festival Okinawa 2025で初めて日本に来られましたが、この2日間で日本の音楽シーンにどんな印象を抱かれてますか?

「Music Lane Festival Okinawa」でさまざまなアーティストを見ましたが、今年はJohnnivanやJun Futamataが特に興味深かったですね! 沖縄で見た音楽シーンはとても多様で、若いミュージシャンやシンガーソングライターの組み合わせも面白いですし、音楽に夢中になっている若者がたくさんいるのを見て、こちらまで嬉しくなりました。

日本は、音楽業界を運営するために必要なインフラが整備されていますよね。テクノロジー、優れた流通システム、アーティストのマネージメント・エージェンシーや個人、多くの優れたフェスティバル、若手やベテランのアーティストのためのライブハウスやステージ、芸術教育、音楽ジャーナリズム……これらは、良い業界を作るための主な要素であり、日本のインディペンデント・ミュージック・シーンは、とても活気があるな、と。

━━そう言っていただけると嬉しいです。最後に、これまでアート、音楽を通して国際的な視野を養ってきたBatgerelさんの視点で見て、モンゴルの音楽シーンへの希望を教えてください。

そうですね。モンゴルの一般的な音楽愛好家やリスナーが、世界中の多様なジャンルの音楽を聴き、探求することで、「音楽ライブラリー」をさらに発展させ、自分自身を表現できるようになるといいなと思っています。また、アジアの音楽シーンに、才能とユニークなサウンド、創造性、表現力を持ったモンゴル人アーティストがもっと現れることを願っています。

━━ありがとうございました。いつかモンゴルでもお会いできることを楽しみにしています!