業界ではなく、コミュニティのために

── インドネシア⇔台湾ユースカルチャーの水先案内人、Irfan Muhammad

同じ職種の人間どうしには、その経験に基づいた共通言語がある。

「言葉にしなくても、だいたいの前提が共有されていて、話が早い」──あの感覚だ。

たとえば近年、アジア各地のアーティストによるコラボレーション作品が、日本でもたびたび話題に上がっている。背景も言語も異なるはずなのに、そこには不思議な連帯とエネルギーが宿る。互いの文脈を完全に理解していなくても、有機的な何かは生まれてしまう。

それはもちろん、「ライター」という職種でも同じだ。

インドネシア出身で、音楽と政治を専門領域とするライター、イルファン(Irfan Muhammad/Irfan Popish)と初めて顔を合わせたとき、驚くほど会話が弾んだのは、きっと偶然ではなかった。

イルファンは1990年、インドネシアのチマヒに生まれ育った。チマヒは、インドネシア第三の都市・バンドンに隣接する郊外都市である。多くの若者と同じように、彼もバンドンの文化を吸収しながら成長し、大学までを同地で過ごした。その後、修士課程進学のため台湾のスカラーシップを得て、2021年に台湾へ渡る。

彼の活動を平たく言うなら、「台湾とインドネシア文化の水先案内人」といったところだろう。

台湾の通信社で働く傍ら、インドネシアと台湾のカルチャーを横断する数々の記事やジンを発表。また、フジロックにも出演したThe Panturasをはじめ、KUNTARI、Shaggydog、Rub of Rubなどインドネシアのバンドの台湾招聘を手がけたほか、The Chairs、LÜCY、Mong Tong、など台湾アーティストのインドネシア向けプレスリリースにも関わってきた。2024年には、インドネシア音楽に関する展示を台北・TheCubeで開催するなど、その活動は多岐にわたる。

2025年11月某日。私たちは台北・龍山寺近くのカフェで待ち合わせていた。考えてみれば、数年間インターネット上では言葉を交わしてきたものの、実際に顔を合わせるのはこれが初めてだった。

「アジアの音楽シーンで活躍する100人を紹介するプロジェクトをやっていて。次にインドネシアの関係者に取材しようと思うんだけど、いい人っているかな?」

そう切り出すと、イルファンは迷いなく、レコードショップのオーナーやシーンのキーパーソンの名前を挙げていった。そのやり取りが終わっても、会話は自然に続いた。台湾のアーティストの話、インドネシアの市場トレンド、そしてお互いがこれから何をしたいのか──。熱量の高い会話を経て日本へ戻った数日後、私はふと、ひとつの可能性に思い至った。

イルファン・ムハマド(Irfan Muhammad)

1990年生まれ。インドネシア・チマヒ出身。音楽・政治を専門領域としたライターとして執筆を手がける。また、不定期でDJ/セレクターとしての活動や、音楽をテーマとした展示のキュレーションも行っている。

パスンダン大学 (Universitas Pasundan) にて国際関係学の学士号取得後、台湾へ渡り、國立陽明交通大學(NYCU)にて文化研究の修士課程を修了。2021年より台湾を拠点に活動する。

2019年には、インドネシア・バンドンのインディー・シーンの歩みを1995年から2015年まで遡って記録した著書『Bandung Pop Darlings』を出版。現在は、インドネシアと台湾の音楽シーンをイベント、リサーチ、出版などを通じて横断的につなぐプロジェクト「ID-TW Pop Bureau」を運営している。

音楽執筆およびセレクター活動時には、Irfan Popishの名義を使用している。 「Irfan Popish」というペンネームは、2008年頃に使用していたチャットアプリ「MiRC」のIDに由来し、インドネシアの雑誌『Trax』に掲載されたアルヴィン・ユナタによる音楽記事に触発されたもので、スウェーデンのミュージシャン、イェンス・レックマンのアルバムを「一夜限りのポップな少年(“one-night-stand popish boy.”)」が作った作品ではない」と評した一節にヒントを得たもの。

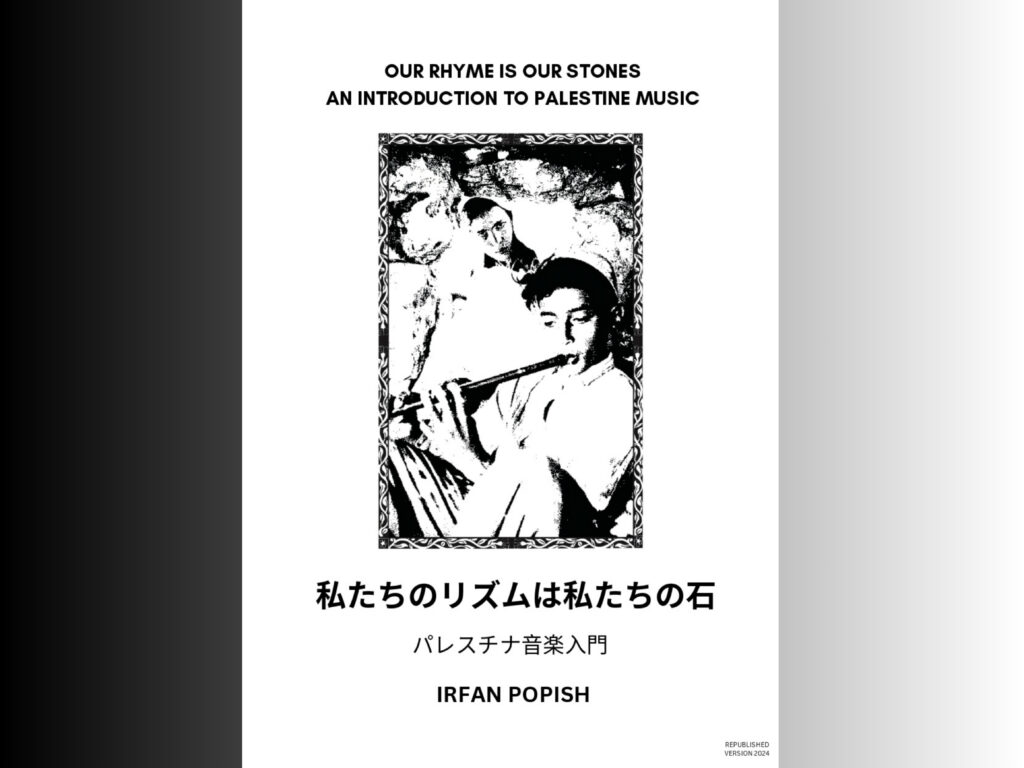

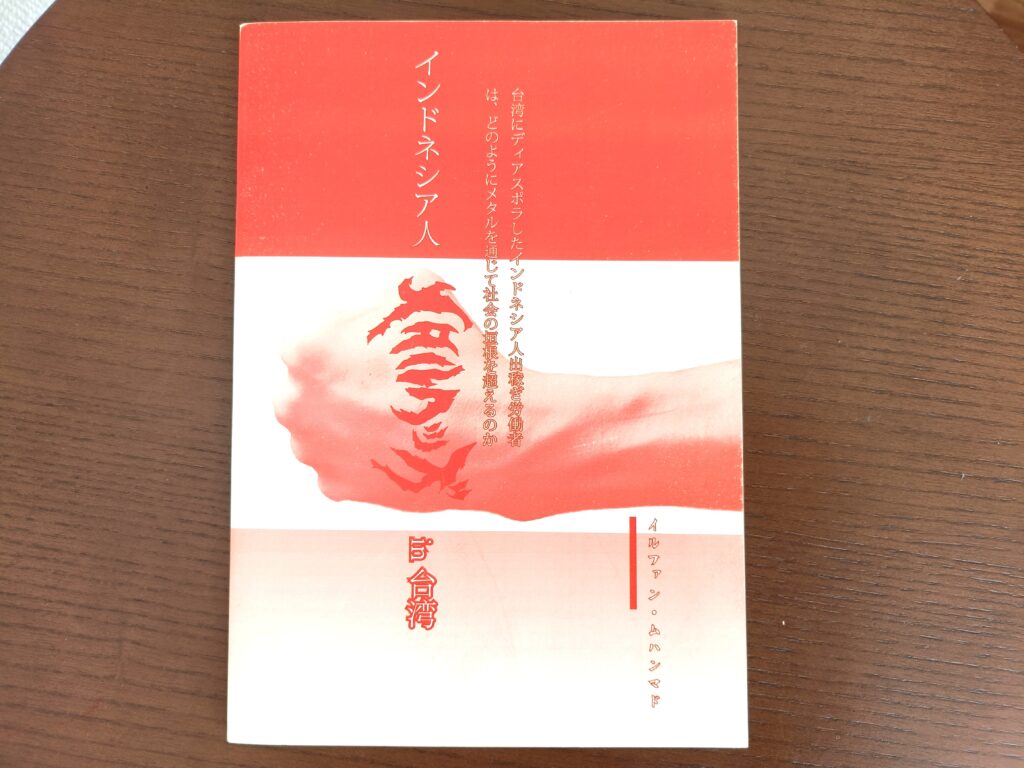

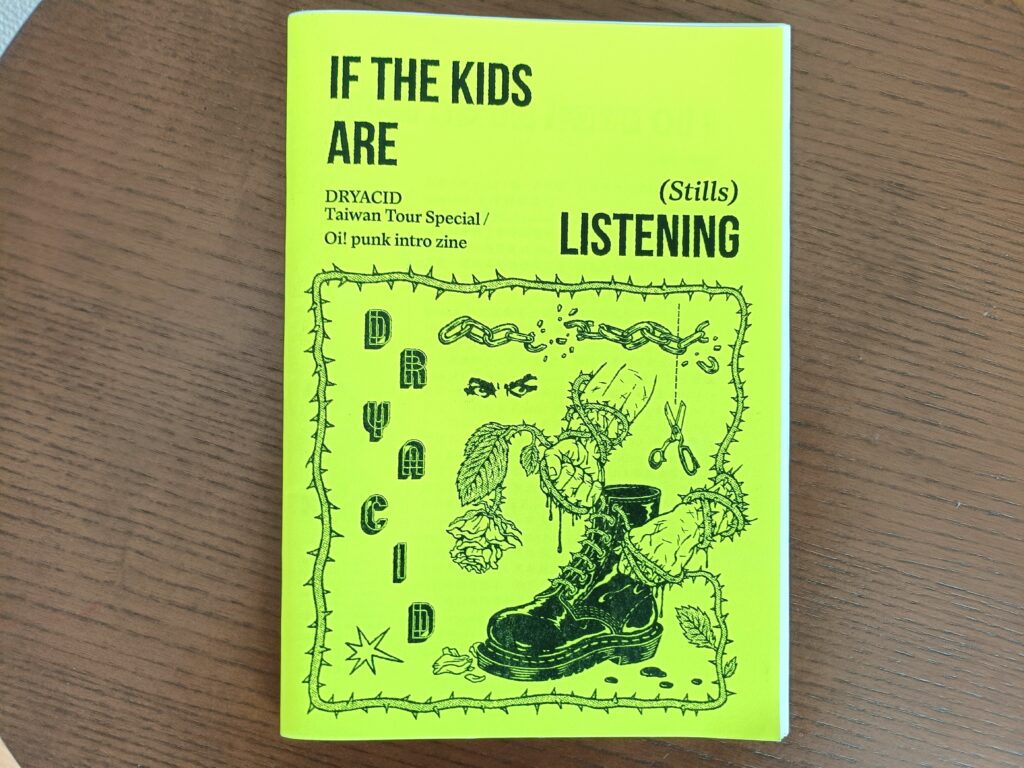

イルファンさんが関わった ZINE図鑑(ごく一部)

こちらのリンクから各国語版をダウンロードできる。

「Trans Voice Project」と財団法人文化台湾基金会との共同プロジェクト「労働の音:インドネシア移住労働者の音楽シーンと語り合い」にて発行されたもの。

ゲストライターの一人として参加

「音楽好きの青年、イルファンの誕生」ーーインドネシアの郊外都市にて

━━インドネシアって、まだ行ったことがなくて。だから、イルファンさんの経験を通して、インドネシアの音楽シーンを追体験できたらと思っています。まずは、初めて音楽を「手に入れた」ときの話を聞かせてもらえますか?

覚えている限り、初めて手にした音楽はレゲエのコンピレーションカセットでした。幼稚園の頃だったと思います。街の本屋さんに、小さなレコードショップが併設されていて、音楽が流れていたんです。

レゲエって、明るいし、自然に身体が動くし。子供心ながら、「楽しい」と感じたんでしょうね。母に「これを買って」とお願いして。それがUB40やBig Mountainの音楽だと知ったのは、もう少し大きくなってからでした。

━━幼稚園の時点で、もう音楽に惹かれていたんですね。

音楽への本格的な興味が芽生え始めたのは、小学生の頃です。当時インドネシアのポップシーンで人気を博していた /rif、Sheila on 7、Dewa 19、それから当時流行していたスカ音楽──Tipe-X、Noin Bullet、Jun Fan Gang Foo、Shaggydog──に夢中でした。

小学校4年生の頃には、海外の音楽も聴きはじめました。カナダの4人組バンド、ザ・モファッツ、6年生になる頃にはリンキン・パーク、コーン、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン、システム・オブ・ア・ダウンといったニューメタルも流行していました。

━━充実した子供時代ですね。ご家庭の影響もあったのでしょうか?

いえ、両親が特別に音楽好きだった、というわけではないんです。ただ、家ではいつもラジオがついていました。ラジオやテレビを通して、その時代に流行っていたポップスをなんとなく聴いていた感じですね。

━━インドネシアでは1988年まで国営テレビ局しかなかったと聞いたことがあります。イルファンさんの子供の頃には状況が変わっていたんですね。

そうですね。90年代中盤には主要なテレビ局も4局くらいあって、1995年にはMTVも入ってきました。自分から音楽を「探す」というより、生活の中に自然と音楽が流れ込んでくる感覚でしたね。

高校時代に周りで流行っていたのは、主にヘヴィメタル、ハードコア、ポップパンク、スクリーモ。エモ系ではザ・ユーズド、マイ・ケミカル・ロマンス、フィンチを聴いていましたし、友人たちはよりヘヴィなジョブ・フォー・ア・カウボーイ、ラム・オブ・ゴッド、エブリ・タイム・アイ・ダイなんかを好んでいました。

“バンドンは比較的小さな都市で、同じコミュニティの中で頻繁に集まって過ごす文化──インドネシア語で「nongkrong(ノンクロン)」──が根付いていたんです。”

イルファン

(Photo: Fahmi Ramdhani)

━━幅広いジャンルを受容していた。

バンドンは比較的小さな都市で、同じコミュニティの中で頻繁に集まって過ごす文化──インドネシア語で「nongkrong(ノンクロン)」──が根付いていたんです。このため、友人同士で音楽情報を交換しやすく、同世代の間で何が流行っているかをすぐに共有できました。

━━コミュニティが中心になる感じ。少しずつ、バンドンでの過ごし方が想像できてきました。

逆に、友達が知らない音楽を見つけた時──たとえばヒップホップのカセットを手に入れた時なんかは──「ちょっと僕、クールだよね」と得意気になったりもしました。

それから、インディーポップ、ブリットポップ、シューゲイザーにも傾倒し始めます。これらのスタイルに惹かれたのは、『友人たちとは違う音楽ってクール』という側面もありますが、露骨に男性的ではないイメージでありながら、それでも十分にクールに見えたからでした。

━━海外の音楽文化にはアクセスしやすかった?

2005年から2008年頃、高校時代には、輸入盤を扱うCD店がすでに数多く存在していました。それから、さまざまなバンドのライブを見る機会があったのですが、1990年代のブリットポップなどをカバーするバンドが時折登場していたのを覚えています。

━━インターネットの影響はありましたか?

大きかったですね。高校時代は、放課後から夜までインターネットカフェに入り浸り、音楽をダウンロードして、無数の記事を読みました。The Pastelsのような80年代の英国インディーを知ったのも、その頃です。

その多くはMP3のダウンロードといった違法行為でしたが──正当化するつもりはありませんが──当時のインドネシアでは、かなり一般的だったと思います。

それからMySpaceを通じて、日本のBertoiaやCAUCUS、フィリピンのManila Pop Sceneともやり取りを始めました。

インドネシアの外にある音楽シーンと、初めてつながった感覚がありましたね。

━━高校時代から、「越境」を経験していたわけですね。ご両親は心配されませんでしたか?

兄と妹、そして僕の3兄弟で、みんな音楽好きでしたが、彼らはどちらかといえば一般的なリスナーです。 音楽に魂を売っていたのは、たぶん僕だけ(笑)。

CDやカセットをたくさん買って、音楽イベントに通う姿を見て、両親は「なんでそんなに時間を無駄にするの?」と思っていたでしょうね。

━━その感じ、身に覚えがあります。音楽に関わる人たちって、やっぱり似たような経験をしているんですね(笑)。

書くことと、音楽と、政治

(写真提供:イルファン)

━━イルファンさんは現在、「音楽」と「政治」を専門領域にして執筆活動をしていますよね。この2つを意識的に結びつけるようになったきっかけは何だったのでしょうか。

「結びつけた」というより、最初から分かれて存在していなかった、という感覚に近いです。まず、父が政治にとても関心のある人で、家にはいつも政治雑誌や新聞、書籍がありました。そうした言葉や議論が日常的に視界に入ってくる環境で育った影響もあって、「言葉で政治を記録するライターという職業がある」という意識が、かなり早い段階から芽生えていたと思います。

━━政治への興味は、かなり幼い頃からあった?

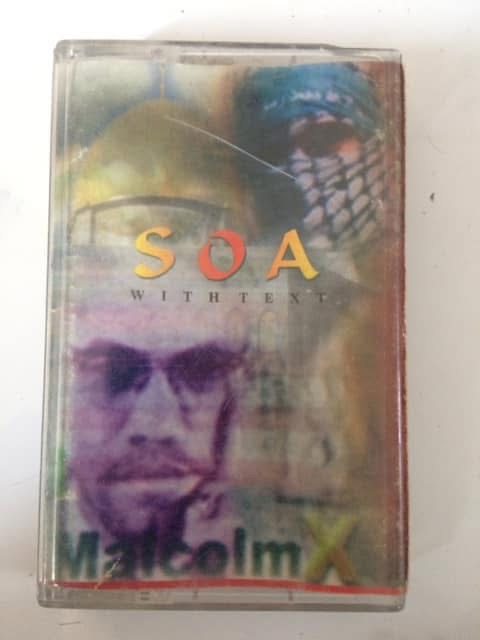

もうひとつ印象的だったのが、イスラム学校の先生のひとりが見せてくれた、アメリカ・LA発のムスリム・ヒップホップ・グループ、S.O.Aのカセットテープです。

メロディや韻律が特別優れているとは正直思いませんでした。でも同時に、それは明らかに政治運動として、イスラムの人びとが意図的に流通させた音楽でもあった。

━━意図的に。

当時は若者層のあいだで、新しい思想や理念が一気に広まり、その中には左翼的な思想も、宗教的な価値観に基づく政治意識も含まれていました。

2000年代初頭は、アフガニスタンをはじめ、ムスリム世界での紛争が相次いでいた時期でもあります。S.O.Aは、そうした状況に対して、アメリカを含む「超大国」が果たしてきた役割を強く批判するメッセージを、ヒップホップという形式で発信していました。

彼らについて詳しい情報はほとんど残っておらず、誰がどのような背景で制作していたのかも、今となってはわかりません。ただ、私が受け取ったカセットテープのジャケットには、マルコムX(※)の写真が使われていて、それが強烈に印象に残っています。

この体験を通じて、私はヒップホップを入口に、音楽と政治を同時に学び始めたのだと思います。英語が理解できていたわけではありませんでしたが、「アメリカ」「ヒップホップ」「ムスリム」「政治」という要素が、ひとつの音楽として存在していること自体に、大きな衝撃を受けました。

編集注: マルコムX(Malcolm X)は、1960年代アメリカの公民権運動を代表する黒人指導者のひとり。非暴力を掲げたマーティン・ルーサー・キング・ジュニアとは対照的に、黒人の自衛権や急進的な自己解放を主張した人物として知られている。彼は、アフリカ系アメリカ人が名乗る「姓」の多くが、かつての白人奴隷主の名に由来することを批判し、自身の姓を「X」と名乗った。「X」は、奴隷制の中で失われた本来のアフリカの名前を象徴する記号だった。 当時の黒人解放運動の中では、イスラム思想に惹かれる人々も少なくなかった。それは、必ずしも伝統的なイスラム信仰そのものというよりも、西洋中心の価値観から距離を取り、アフリカ的ルーツを取り戻そうとする思想的実践として受け止められていた側面がある。イスラム思想と結びつきながら、西洋中心主義や植民地主義的価値観への批判を展開したマルコムXの思想とイメージは、ヒップホップをはじめとするブラック・カルチャーの中で、繰り返し参照されてきた。 |

──1998年以降、イルファンさんの実感として、音楽と社会運動の距離は近づいたと感じましたか?

それ以前は、政治的・思想的な表現──音楽や書籍も含めて──が広く流通することは難しかった。でも民主化以降は、「良くも悪くも、あらゆるものが手に入る」時代になりました。左派的な思想を持つ音楽、イスラム的な思想を反映した音楽、ヒップホップやパンクを通じたプロテスト表現。そうしたものが、若者たちのあいだに一気に広がっていったんです。

ただ、音楽において、そうした表現の流通量そのものが劇的に増えた、という感覚はありません。というのも、抗議運動の象徴となる地下(アンダーグラウンド)音楽自体は、民主化以前から存在していました。民主化によって変わったのは、「アクセスのしやすさ」だったと思います。

当事者にとっては、大きな意味を持つ変化かもしれませんが、政府にとっては「小さな爆発」かもしれません。

イルファンが運営する「ID-TW Pop Bureau」でキュレーションした、2022~24年のインドネシアと台湾音楽をまとめたプレイリスト

バンドンの音楽シーン──当事者から見る景色

──イルファンさんが出身のバンドンには、FUJI ROCK FESTIVAL ’25にも出演したThe Panturas(ザ・パンチュラス)、BiKN Festival 2023に出演したIkkubaru(イックバル)などがいますよね。大学時代から、バンドンの音楽シーンの当事者として深く関わってきたそうですが、どのような環境だったのでしょうか。

まず前提として、当時も今も、バンドンには日本や台湾のような「ライブハウス文化」はほとんどありません。インドネシアでライブハウス文化が育ちにくい理由を象徴する出来事が、2008年に起きています。

バンドンにある大規模会場、アジア・アフリカ文化センター(AACC)で、人気メタルバンドBesideのアルバム・リリース・ギグが開催されました。AACCはオランダ植民地時代の建物を改装したヴェニューで、キャパシティは約1,000人。非常に多くの観客が集まり、結果として11人の死者を出す事故が起きてしまったのです。

━━衝撃的な事件ですね。

はい。この事件は、バンドンの音楽シーンにとって大きな転換点になりました。

以降、小規模なイベントであっても警察への事前申請や許可が必要になり、地下音楽シーンの活動は一気に難しくなった。私自身、その頃は高校生でしたが、「イベントをやること」自体のハードルが急激に上がった感覚は、今でもはっきり覚えています。

━━それ以前には、象徴的なヴェニューもあった?

90年代のアンダーグラウンド・シーンにとって重要だったのが、Saparuaという会場です。

もともとはオランダ植民地時代から存在した、キャパシティはおよそ3,000人規模のスポーツホールで、1960年代から音楽会場として利用されるようになり、メタルやパンクのライブが行われていました。ただ、老朽化が進み、安全性が確保できなくなったため、2000年代初頭には使用されなくなっています。

「地下音楽は地下音楽のまま」という状況で、シーン全体として生き延びることが、かなり難しい時代だったと思います。

(撮影者不明)

━━インディーズアーティストが表現をする場所は限られていた。

AACCでの事件以来、2010年頃から、ようやくカフェやバーでライブが行われるようになりますが、その場合はスピーカーやアンプなどの機材をすべてレンタルしなければならず、主催側の負担は非常に大きかった。

その代わりに、音楽イベントの中心にあったのは、学校や大学のホールで行われる「Pentas Seni(ペンタス・スニ)」と呼ばれる催しです。

━━ペンタス・スニ?

インドネシア語で「芸術舞台」や「パフォーマンス・ショー」を意味する言葉で、学校や大学ごとに開催される文化祭や芸術祭のようなものですね。1990年代にはじまり、2000年代になるとより盛んにおこなわれるようになりました。

音楽だけでなく、ダンスや演劇なども含まれるイベントですが、インディーズバンドにとっては、ここが最初の重要な発表の場でした。多くのバンドが、ペンタス・スニからキャリアをスタートさせます。特にジャカルタやバンドンでは、「あのバンドを初めて観たのは、あの学校のペンタス・スニだった」という話がよくあります。

━━日本で言うと、学園祭にかなり近い感覚ですね。

そうですね。ただ、ライブハウス文化がない分、日本以上に、インディーズ音楽シーンと学校文化が深く結びついていたと思います。私自身も、大学時代はそうしたイベントを通じてシーンに関わっていきました。

━━そんな環境の中で、イルファンさん自身はどのように「書く側」へと移っていったのでしょう。

2008年にパスンダン大学に進学し、特に2010年頃から、「音楽を聴く人」ではなく、「自分で何かを生み出す人」になりたいと思うようになりました。自分自身もバンド活動をしながら、地元のYellowroom Recordsで作品をリリースし、ギグを主催する。そして、ジンを作り、音楽批評を書く。 そうした活動を並行して行っていました。

━━かなり多方面ですね。

その延長線上で、2019年に『Bandung Pop Darlings』という本を出版しました。1995年から2015年までのバンドン・インディーポップ・シーンを記録したものです。この本をきっかけに、インドネシア国内の音楽関係者とのつながりが一気に広がりました。学部卒業後の2012年から2021年まで、職業ジャーナリストとしては主に政治や選挙を取材していました。

━━音楽と政治は、イルファンさんの中ではずっと並行して存在していたんですね。

インドネシアの視点から見た台湾

━━イルファンさんが台湾に来たのは、いつ頃、どんな理由からだったのでしょうか。

台湾に移ったのは、2021年11月です。國立陽明交通大學の修士課程に進むためで、奨学金を得たことが直接のきっかけでした。正直に言うと、台湾の音楽についてはあまり知りませんでした。

━━インドネシアでは、台湾の音楽はあまり知られていない。

そうですね、「アジアのインディー音楽」と言えば、日本の情報が中心で、台湾や韓国のインディーシーンはほとんど知られていなかったんです。これは今でもそう変わっていません。たとえばSunset Rollercoasterのようなバンドは、インドネシアでも人気があります。ただ、彼らは「台湾のバンド」というより、「インターナショナルなバンド」という認識です。 彼らが台湾のシーンの中から生まれてきた存在だ、という理解までは至っていなかったと思います。私自身も、Myspaceを通じていくつか台湾のバンドを断片的に知っていました。

━━台湾に関心を持つようになったきっかけはあるんですか?

2016年に結婚して、妻もジャーナリストなんです。忙しい中でも、2年に一度は海外旅行をする、というのが私たちの習慣でした。

2019年、パンデミック前に初めて台湾を旅行先として選びました。きっかけは台湾ドラマ「おんなの幸せマニュアル~俗女養成記~」を観て、いいな、って思ったんです。

━━“おんなの幸せマニュアル”、日本の台湾界隈にも人気あります(笑)

私はどの国に行っても、必ずレコードショップに立ち寄る習慣があって、台北では Waiting Room に行きました。そこで地元の音楽をいくつか勧めてもらい、「台湾には、ちゃんと文脈を持った音楽シーンがあるんだ」と実感したんです。その経験もあって、奨学金を申請する以前から、台湾はどこか気になる場所になっていました。

━━実際に台湾へ移り住んでからは、どのように音楽シーンとつながっていったのでしょうか。

修士課程に進む前、約1年の準備期間がありました。その間、音楽だけでなく、政治や社会についても調べ、台湾の人たちと少しずつつながっていきました。チェン・イン(奇清唱片公司/Chiching Records)、パンクス・コレクティブのSuck Glue Boys、NPcCのジョン・ファン(John Huang)、当時Taiwan BeatsにいたBrien John、そしてLUCFest 2022に招待してくれたウェイニン(洪維寧/ Weining Hung)── 彼らとの出会いが、台湾での音楽ネットワークの出発点でした。

(Photo: Joey)

━━わあ、ここでウェイニンの名前が出るとは!ちなみに、台湾到着後、最初に観たライブは覚えていますか?

覚えています。 2021年11月に台湾に着いて、隔離期間を終えたあと、最初に行ったライブハウスはThe Wallでした。Super Napkin、イルカポリス、あと1バンドが出演する対バンライブがあって、会場の雰囲気も含めて強く印象に残っています。

━━バンドンと台北のライブシーンの違いを感じましたか?

すべてが新鮮でした。一言で言うと、「チケットを買うところから、ライブ当日まで全ての工程がシステム化されている」。バンドンのシーンでは、チケットは手売りが基本で、電子化といってもgoogleフォームで取り置きをするくらいだったんです。

それが台北のシーンでは、オンラインで購入して、コンビニで支払う。その仕組み自体が、私にとっては驚きでした。Street Voiceのように「音楽メディア」「情報プラットフォーム」が一体化していることにも衝撃を受けました。インドネシアのDIYな現場から来た人間としては、「洞窟の外に出た」ような感覚でしたね。

それから、ライブハウス・カルチャーもとても効率的だと思いました。バンドンでは、100人〜500人規模の会場ですら、適切なヴェニューがほとんどありません。機材を借り、許可を取り、すべて自分たちで用意する必要がある。台湾では、ライブハウスをブッキングすれば、機材も音響も揃っていて、あとは演奏するだけ。チケット収益をシェアするだけでイベントが成立します。この違いは、とても大きいですね。

━━台湾とインドネシアでは、音楽を取り巻く「市場のあり方」も違いますよね。

台湾では政府によるインディー支援があり、それは一種のソフトパワー、台湾のアイデンティティを世界に伝える手段でもあります。一方、インドネシアでのインディー・カルチャーのスポンサーは、国内のたばこ企業を中心とした、大手民間企業です。彼らは音楽そのものではなく、「何人集められるか」を重視します。その結果、インドネシアのインディーズシーンが持っていたイデオロギーが浸食される、という事態にも発展しています。

━━具体的な事例を一つ教えていただけますか。

インドネシアには、数千人規模の集客力がある、『ペスタポラ』という音楽フェスティバルがあります。ここにインドネシア最大の金・銅鉱山会社であるフリーポート・インドネシアというスポンサーがついたことが、物議を醸しました。フリーポート・インドネシアは金・銅鉱山の開発のために先住民の居住地だった場所を開発し、環境破壊を繰り返している。これに反発したミュージシャンが、出演をキャンセルした。Bottle Smokerというバンドは出演時間になってもステージに現れず、フリーポート社への抗議メッセージをステージに掲示しました。

━━つまり、音楽フェスティバルをイメージアップのために使おうとする大手企業に対し、反骨心を示すロックバンドも少なからずいる。

インドネシアのインディー音楽は、政治的な側面があって、労働者階級の文化とも深く結びついていました。しかし「資本主義に反対してきた音楽が、資本主義の資金で成り立っている」--この矛盾は、常に議論を生みます。たとえばそれでも、DIYを貫こうとする人たち、政治的な態度を表明するアーティストは、今も確かに存在しています。

━━台湾や日本でも、大手企業が大規模フェスのスポンサーに入ることはあります。その裏側までを気にする人はそう多くないと思います。インドネシアのインディ・シーンはある意味、「いい子」ではなくても良い余地と勢いがあるといえるかもしれません。

(Photo: Luthfi Ali Qadri)

“結局、すべては好奇心から始まっているんだと思います。 ”

イルファン

業界ではなく、コミュニティのために

━━台湾では、インドネシア出身のミュージシャンが、以前より目に見えて増えてきた印象があります。イルファンさんの周りでも、そうした変化は感じますか?

台湾には現在、約40万人のインドネシア人が暮らしていて、その9割は移民労働者です。だから、台湾で活動するインドネシア人バンドの多くは、移民労働者コミュニティの中から生まれています。

たとえば、Jubah Hitamというヘヴィメタル・バンドは、移民労働者コミュニティから生まれ、台湾の音楽フェスティバルや総統府の音楽イベントにも出演しました。ただし、移民労働者から成るバンドは、ビザや雇用契約の問題もあり、継続的に活動するのは簡単ではありません。

━━彼らは、何か社会的・政治的なメッセージを掲げて活動しているのでしょうか? それとも、純粋に音楽をやっている感覚に近い?

多くの場合は、後者に近いと思います。ただ、それは「何も語っていない」という意味ではありません。移民労働者として台湾で生きる日常そのものが、結果的に彼らの楽曲のテーマになっている。だから彼らの音楽は、とても社会的なんです。

ただ、ここで重要なのは、台湾の音楽産業の文脈と、移民労働者コミュニティの音楽シーンは、必ずしも同じ軸では語れないという点です。

━━というと?

台湾の音楽フェスティバルやインディーシーンが想定しているオーディエンスと、移民労働者コミュニティのオーディエンスは、かなり異なります。

たとえば、台湾でインドネシアのバンドを招聘しても、インドネシア人の観客はほんの一部、ということも珍しくありません。台湾に来ている移民労働者の多くは地方出身で、インディーポップやロックを、そもそも聴いていない場合も多いからです。

━━台湾側から見た「インドネシア文化」のイメージも、かなり限定的ですよね。

そうですね。台湾で「インドネシア文化」と言うと、ガムランや伝統舞踊、あるいはダンドゥッドのような、大衆的でローカルな音楽が想起されがちです。ダンドゥッドは、インドネシアではとても重要な音楽ですが、ユースカルチャー文脈で紹介されると、どうしても「野暮ったい」と受け取られてしまうことがある。

━━イルファンさんが台湾で紹介しているインドネシア音楽は、そこから少し距離がありますよね。

自分が惹かれてきたインドネシアの文化は、バンドンやジャカルタなど、都市部で育まれてきたポップカルチャーでした。だから台湾に紹介するのも、そうした文脈を持つインディーバンドが多くなります。たとえば The Panturas のようなバンドは、私にとって長年の友人でもありますし、海外フェスでも評価されてきた存在です。

一方で私は、音楽産業とは別の文脈で、移民労働者の文化活動にも関わっています。

Trans Voices Project というリサーチ・コレクティブを通じて、音楽と社会運動の接点を探っています。

━━つまり、イルファンさんはインドネシアと台湾の「橋渡し」をしている存在だと言えそうですね。

そう言われることは多いですね。 実際、私はインドネシアのバンドを台湾に紹介する一方で、台湾の音楽シーンやカルチャーを、文章やSNSを通じてインドネシアに伝えてきました。

台湾に来る前からインドネシアのシーンを知っていて、台湾には台湾の友人がいる。その両方を知っている立場だからこそ、自然とそういう役割になっていったのだと思います。

━━肩書きも、ライター、リサーチャー、ギグオーガナイザー、セレクター……どんどん増えていますよね。

正直、最初からそうなろうと思っていたわけではありません。

ただ、カルチャーを「交換」しようとすると、書くだけでは足りなくなってくるんです。

誰かを紹介する。イベントを手伝う。バンドと人をつなぐ。

そうしているうちに、後から肩書きがついてきた、という感覚ですね。

(Photo: Sonic Shaman)

━━今後、「越境するジャーナリスト」として、明確な目標はありますか?

実は、あまりないんです(笑)。

「何年後にこうなりたい」という明確なプランは持っていません。

台湾に来たこと自体も、最初から計画していたわけではなくて、来てみて初めて「台湾は東アジアと東南アジアをつなぐハブなんだ」と気づきました。

台湾には、産業の外側にある、歓迎的で開かれたアンダーグラウンド・コミュニティがある。その空気は、私にとってとても居心地がいい。

ここで、日本、韓国、タイ、フィリピンの人たちと出会い、音楽を交換する中で、想像していなかった可能性が次々に生まれてきました。今は台湾の通信社で働いていますが、音楽と社会、その両方を考え続けられる場所として、台湾はとても大切な場所になっています。

━━最後に、イルファンさんにとって「音楽を書くこと」「つなぐこと」とは、何なのでしょうか。

私は、自分を「音楽業界で働く人」だとはあまり思っていません。むしろ、音楽文化と、そのコミュニティのために働いている人間だと思っています。

ビジネスの目標や数字よりも、お互いを理解すること。違う場所にいる人同士が、ちゃんと顔を想像できるようになること。音楽は、そのためのとても強いツールです。アジアの中で、そして世界の中で、そうした連帯感を少しずつ育てていけたらいい。

結局、すべては好奇心から始まっているんだと思います。 そしてその好奇心が、コミュニティを生かし続けている。今は、そう信じています。

━━ありがとうございました。

Interviewer’s Eye:”ノンクロン”の中心で

知的で、エネルギーに満ちていながら、どこまでもフラットなイルファン。

政治を噛み砕いて語り、ポップカルチャーを俯瞰し、分断されがちな領域を軽やかに横断していく。その話題の射程の広さと、言葉の誠実さに、こちらも自然と笑顔になり、引き込まれていった。

彼がつくっているのは、単なる「インドネシアと台湾の接点」ではない。

国やジャンル、立場を越えて、人と人がつながるための、ゆるやかな“ノンクロン”の場なのだと思う。

そして彼の言葉に共鳴した瞬間、私たちもまた、その輪の内側に立っている。

(Photo:Grant Laksamana)